自来水的,无脑吹的,无脑黑的,粉转黑的,路转粉的,过去一周围绕着Monica团队的新产品Manus有太多的争议,昨天看到一条消息:

猜测还是因为背后用了claude 3.5,无法在国内备案,所以不得不终止对国内的服务。还以为就此告一段落了,结果今天又爆出新的新闻:

AI界一天,人间一年的节奏,这个行业现在的变化真就是这么快,恭喜Monica团队!综合这一周来的信息,我说下我理解的Manus发布到现在的脉络

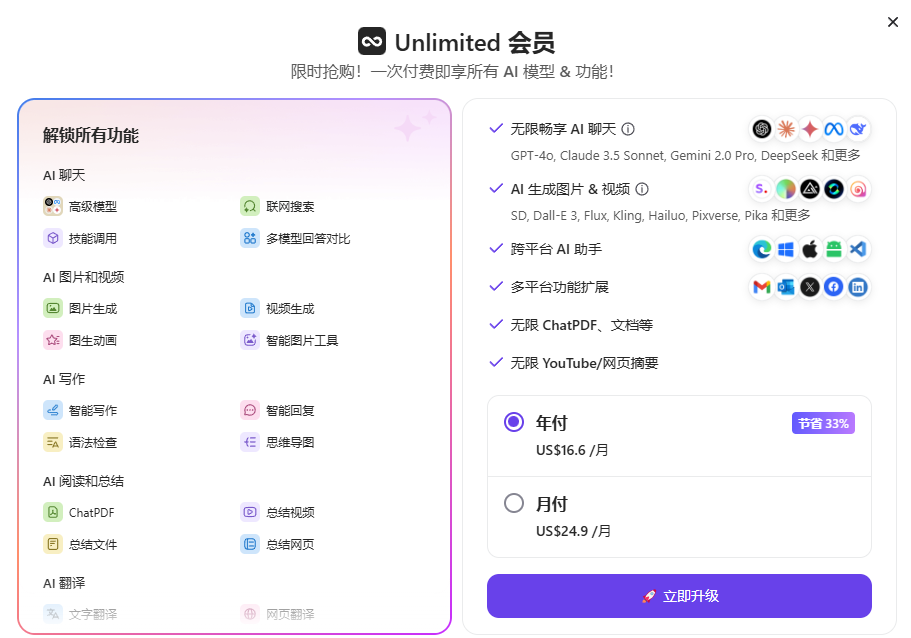

1、Monica本来就是一个在海外用户和国内科技博主和AI从业者中有一定影响力的套壳应用。这里说套壳并不是贬义,它就是事实,但确实把套壳做到了极致,用户体验很棒。它至少解决了一个刚需,不管是对国内用户还是国外用户,就是我既想用GPT,又想用Claude,又想用Gemini,还有SD,DALL.E,Pika等等。

每个平台我都订阅,每个月是一笔不小的开销,估计至少得150-200美刀,但有了Monica,我只需要每个月16.6刀,就可以在一定限度内,用上所有这些海外的AI模型。

小互的付费社群,作为续费的赠品,还赠送过Monica的几个月的会员,这个团队和头部的博主们应该一直有着不错的关系。

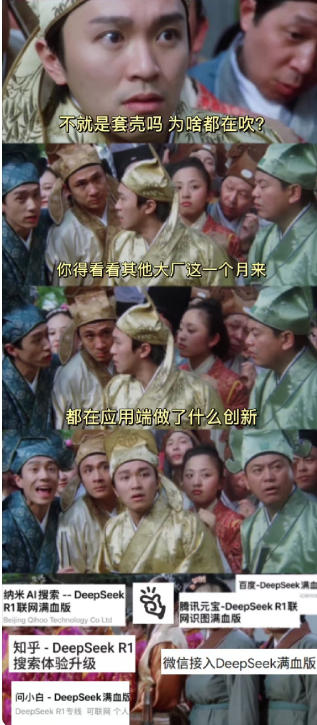

BTW,对于套壳有洁癖的朋友,我看到这个图,分享一下:

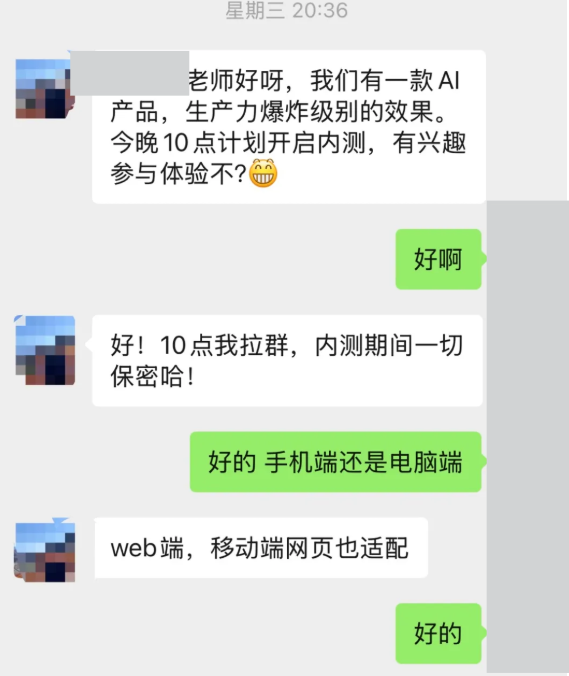

2、在产品上线当天,Monica的市场部,联系了很多头部博主,进行体验,我相信这个媒体关系工作是做在了日常,算是广结善缘了,但凡产品有爆点,头部的博主们还是很乐意无偿来传播的,因为好产品本来就意味着流量,这个从GPT出来后,就持续被证明。

3、然后官方发布了一个非常有科技公司范的介绍视频,然后就是头部博主附带着各种情绪价值的宣传视频。我相信大家也都看了很多,我一直没发视频,也没写文章,主要也是因为没拿到邀请码,就不想硬蹭这个热度了,所以等差不多尘埃落定后,写一些个人的观点,也是作为观察和学习的一个结果吧,分享出来。

4、然后各种主流媒体、自媒体、营销号纷纷跟进,为了博眼球,还是有不少人喊出这是又一款国运级别AI,或者是中国又一个GPT时刻。

5、然后就是一码难求,抄到了10w一个码。

6、还有有人在官方X的评论里,发了Manus的Meme币,收割了一波,导致X账号被投诉封禁(当然后来正式$Manus和官方没关系,已经解封了)

7、不到24小时,已经有人在卖课的直播间里,拿出来了Manus的纸质材料了,真是太卷了。。。

8、一天内,抖音上就挂了至少3个热搜,而且在第一个24小时内,其实舆论是一边倒的在宣传Manus。

然后就迎来了这个转折点,就是一种对立的声音开始蔓延,开始攻击团队,攻击最早宣传Manus的博主们,很多人在第二天就宣称这是翻车最快的AI产品。

9、而且把口碑快速推向另外一个极端的,是有两款开源产品快速出现,其中一个就是openManus,这个名字我也很服气,通常开发者还是很慎重的对待自己的项目名字的,用一个刚出来一天的别人家的产品来作为名字的一部分,我想可能他们是想表达,其实Manus并没什么,我们随便就开源一个。

10、到了周末,海外的科技圈也开始求码了,而且包括马斯克在内的大V,很多都转发了Manus的官推,表示对产品的赞赏。

11、然后有神人,几句话,把Manus的系统提示词给套出来了。Manus被破解了?曝出系统提示词和背后大模型,CTO也回复了 (防止AI自爆系统提示词这个应该是未来AI安全重要的一个课题了,我之前也做过一些分享)

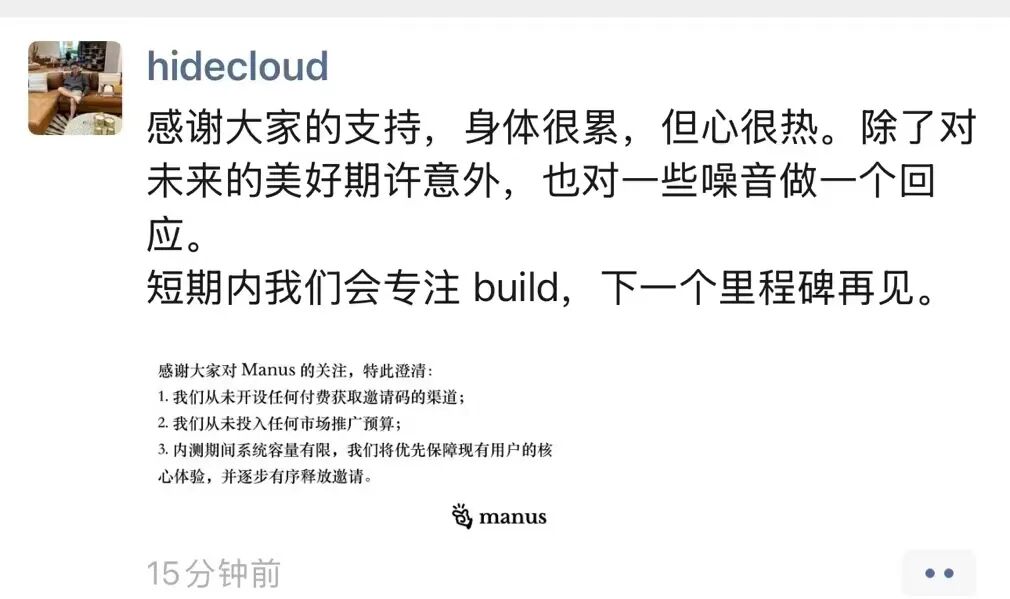

12、再就是回到文章的开头,因为备案问题,暂停对国内发码,同时宣布和阿里合作。(也有传已经拿到了腾讯的融资)

如果这个过程可以说是一场闹剧,那这个闹剧算是告一段落了,几个个人观点分享一下:

1、关于Manus的营销策略

对Monica团队来说:他们绝对是了解因为备案问题这个产品无法在国内直接推广的,毕竟他们已经成功的做出了一款面向海外的产品了,所以团队选择用英文发布,也是想优先做海外市场。但Monica团队我并不认为他们花钱买了热搜,但是,对于上热搜这个结果,当然团队喜闻乐见,甚至是期待的。同步在国内做宣传,毕竟很多自媒体其实大厂、投资人都会看,通过这个方式,对华人投资圈来种草,我觉得更多是出于这个初衷。有人阴谋论他们说故意包装成出口转内销,我个人觉得不至于,但仍然还是那句话,对于来带的正向结果,对团队很受用,对于负面评价,对团队伤害不大,因为人家确实也没打算,以及短期没这个能力给国内开放来用。

但是,我想说,他们的产品绝对是为了传播,做了非常用心的设计,这是值得学习的。大家现在看到的很多Manus完成某一个任务的视频,其实很多都是任务创建者分享出来的回放,这个回放,是Manus产品功能的一部分。

意思就是,他们知道,这个AI自动来调度各种工具来完成一个复杂的任务,到交付结果的这个过程是非常有科幻感的,绝对是一个aha moment,这个过程,如果是一遍完成,如果用户没有录屏,那简直太可惜了。所以他们就把这个过程完整的重演一遍,这样非常方便传播,比如我上面的这个视频。

我在第一天看到他们这个设计的时候,就感觉非常的精妙,让我想起来去年的游戏《完蛋,我被美女包围了》,当时采访两位主创,他们在设计游戏的很多关卡,还有机制的时候,是考虑到一个游戏主播,在直播间玩这款游戏,直播间里的用户看到这里后,会不会有节目效果,然后集体刷弹幕互动,在设计产品的时候,就考虑传播如何融入产品,这个非常值得做toC的产品的朋友学习。

2、关于Manus的产品设计

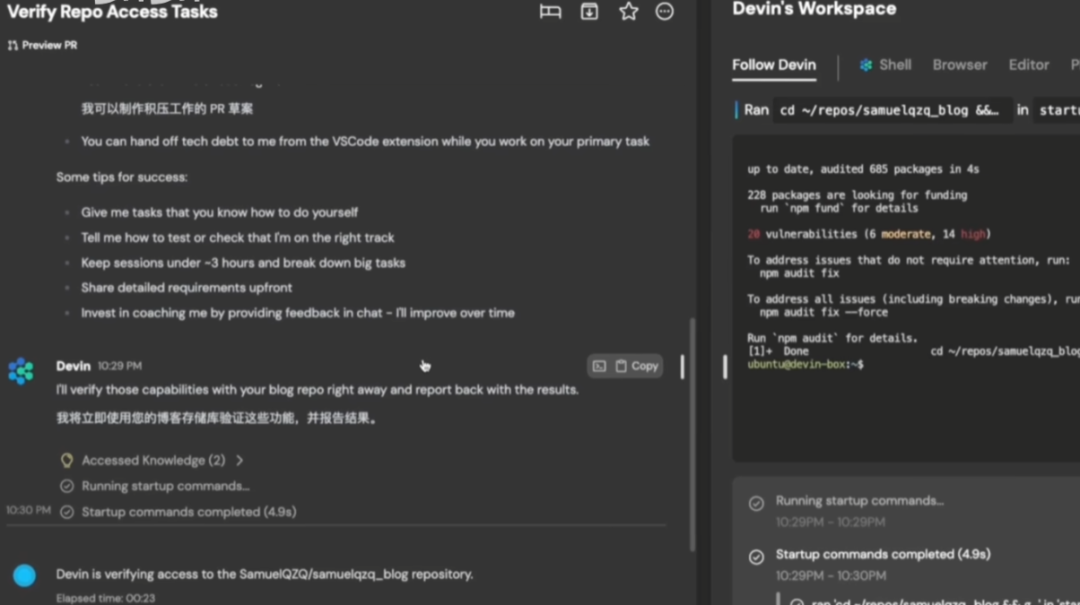

关于Manus的技术和交互,分析也比较多了,我也看到了他们团队联创的一个内部分享的视频,大概意思是在AI程序员Devin出现前,其他的Agent都是垃圾。所以我是觉的人家也毫不避讳,在产品交互,和技术方案上,学习Devin,但他们在一定程度上确实超过了Devin。

Devin得发布了半年了吧,几个月前正式售卖,一个月3000多人民币,我相信没有几个自媒体博主愿意自己花这个钱来体验这个未来要替代程序员AI。但我当时看到Devin的交互的时候,确实感到很惊艳的,这是真正的自主AI,基本给一个需求,一堆Agent就开始协同工作了,去网站搜资料,支持下载各种类库,开发,在沙箱里运行,调试,到最终交付结果,甚至运行过程中,你可以去检查这些Agent都在干什么。

但为什么devin没有Manus火,除了上面讲的Manus的传播做得更好以外,还是Manus是面向更大众的用户的更场景化的需求,直接交付一个结果。其实用户才不关心你是不是能替代程序员呢,我要的结果,你能给我就行,定位的区别,也带来的受众的区别,也带来的传播上的差异。我觉得这也是Manus产品洞察非常棒的地方。

3、这种交互就是未来的AGI的样子么?这里可能会出现一个分叉:

1)我觉得Manus代表的是,希望在一个闭环的环境里,直接给用户交付结果。

其实Manus本质还是AI编程,把复杂的问题,拆解成小任务,然后调度各种工具,最后用代码+沙箱环境来完成最后一公里的交付。不说算力成本了,这个最近因为deepseek和qwen,一直在降低,但这个耗费时间也太长了。这个好理解,当我需要一个专业行业分析报告的时候,我性价比最高的选择,应该是找一份现成的报告,或者找个专家朋友,而不是去找个程序员,给我搜集信息,然后通过写代码来给我制作一份精美的报告。

伴随Manus的爆火,MCP这几天被重点分析,我身边很多群里的大佬在讨论,想了解可以看看这个文章:MCP是什么

其实如果未来各种能力,比如搜索,比如数据分析,比如我自己公司在做的智能预测的小模型,比如把一些信息拼装成一个精美的幻灯片,这些都支持标准的MCP协议,然后被大模型去调用,获得的结果,然后在一个通用的沙环境下,或者一个在新的标准的运行环境下,渲染出来,呈现给用户。

当然这条路的一个残酷的事实是,永远渠道为王,谁能掌控这些和用户对话的终端,不管是硬件,还是类似元宝、豆包这样的助手,或者AI浏览器,那他们就是下一个时代的字节、腾讯、百度,所有提供能力的服务商,都会被隐藏到后端。

这个在智能手机刚出现的时候就有过类似的博弈,其实百度在PC时代几乎垄断了入口流量,但是到了移动时代,各家都有APP,百度无法破壳获取内容,无奈看着一个一个APP发展起来。同样到了AI时代,这些APP会愿意被整合么?这条路推进下去的挑战,可能真的也只有业务覆盖更完整的大厂(阿里、字节、腾讯)有这种可能。

2)另外一条路就是模拟人类,来使用电脑和手机里的软件和APP。

Claude的AutoUse,接着是智谱的AutoGLM,然后字节、阿里,都推出了类似的开源项目。这种就是保留现在的APP生态,不尝试去破壳获取内容和能力,而是通过模拟人的行为,来去操作现在的应用生态。

尽管听起来像是一个渐进性的方案,但考虑到商业博弈,我认为这种可能更现实一些。这里面玩家有很多,但你发现现在下场的都是软件厂商,但我个人更看好硬件厂商来做这个事情~~